Ээг головного мозга: как правильно расшифровывать показатели

Содержание:

История возникновения метода

После того как в середине XIX века было установлено, что головной мозг, как нервные или мышечные волокна, может образовывать электрические импульсы, начались исследования биоэлектрической активности его клеток — нейронов. Впервые измерения электрофизиологических показаний мозга животных, таких как собаки, кролики и обезьяны, была представлены в 1875 году двумя независимыми исследователями: англичанином Кэтоном и русским ученым Данилевским. Началом же науки электроэнцефалографии считается 1913 год, когда русским ученым В. В. Правдич-Немицким была записана первая энцефалограмма головного мозга собаки. Первый «снимок» работы человеческого мозга был сделан немецким исследователем Г. Бергером в 1928 году, который и ввел термин «электроэнцефалограмма».

О методе

ЭЭГ – диагностическая процедура, основанная на регистрации активности отделов головного мозга. Подобное становится возможным благодаря использованию точных электродов, позволяющих записать функциональное состояние различных групп нейронов. При этом, процедура может быть проведена в различном возрасте при большом спектре заболеваний, в том числе при нейроинфекциях, инфекционных и неинфекционных энцефалитах и менингитах, эпилепсии и т.д. Методика позволяет выявить наличие и степень поражения головного мозга.

Процедура проводится в соответствии со специальным протоколом, который включает в себя различные функциональные тесты:

Воздействие вспышек яркого света, или фотостимуляция

Важно отметить, что в этот момент больной должен держать глаза закрытыми.

Тест на попеременное открытие и закрытие глаз.

Дыхательный тест, оценивающий состояние ЦНС при гипервентиляции.. Специальные пробы позволяют обеспечить более полное изучение функций различных отделов головного мозга

При этом, ряд докторов для получения точных результатов, используют дополнительные действия со стороны больного, например, сжимание пальцев на руке или длительное пребывание в темноте. Помимо этого, возможны лекарственные пробы, суточное мониторирование активности головного мозга и пр. Все это необходимо для последующей расшифровки ЭЭГ головного мозга с целью постановки верного диагноза

Специальные пробы позволяют обеспечить более полное изучение функций различных отделов головного мозга. При этом, ряд докторов для получения точных результатов, используют дополнительные действия со стороны больного, например, сжимание пальцев на руке или длительное пребывание в темноте. Помимо этого, возможны лекарственные пробы, суточное мониторирование активности головного мозга и пр. Все это необходимо для последующей расшифровки ЭЭГ головного мозга с целью постановки верного диагноза.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

ЭЭГ выявляет такие болезни мозга:

- полиомиелит;

- менингиты, энцефалиты;

- эпилепсия;

- воспаление сосудов;

- дегенеративные поражения (ДЦП, СВД);

- кисты;

- опухоли;

- травмы;

- мигрени.

ПРИ КАКИХ СИМПТОМАХ НАЗНАЧАЕТСЯ

Набор тревожных признаков поражения мозга затяжного или регулярного характера должен послужить причиной назначения ЭЭГ. Анализ назначают при таких симптомах:

- мигрени;

- головокружение;

- онемение конечностей;

- склонность к судорогам;

- частые обмороки;

- проблемы речи;

- задержка умственного развития;

- высокое артериальное давление.

Диагностика ЭЭГ позволяет оценить последствие операций на мозге и терапевтических курсов лекарств. Данная процедура фиксирует состояние пациентов реанимационных отделений в коме.

Процедуры ЭЭГ

Существуют протоколы данной диагностики у детей и у взрослых в стандартном режиме и с дополнительными режимами.

В протоколы включаются следующие дополнительные воздействия:

- дополнительная стимуляция звуком/световыми вспышками;

- манипуляции глазами;

- приёмы дыхания (редкое, ритмичное, глубокое);

- движение конечностей (собирание кисти в кулак);

- длительное время без сна;

- нахождение некоторое время без света;

- полный ночной сон;

- прием лекарств, воздействующих на ЦНС и мозг;

- психологические приёмы.

Графики, записанные во время стимуляции пациента вспышками света или звуковыми колебаниями, позволяет распознавать истинные или истерические нарушения зрения и слуха, их симуляцию.

Электроэнцефалограмма: цена процедуры

Электроэнцефалограмма отражает функциональное состояние структур головного мозга при различных состояниях человека, например, сон, бодрствование, активная умственная или физическая работа и т.д. Электроэнцефалограмма является абсолютно безопасным методом, простым, безболезненным и не требующим серьезного вмешательства.

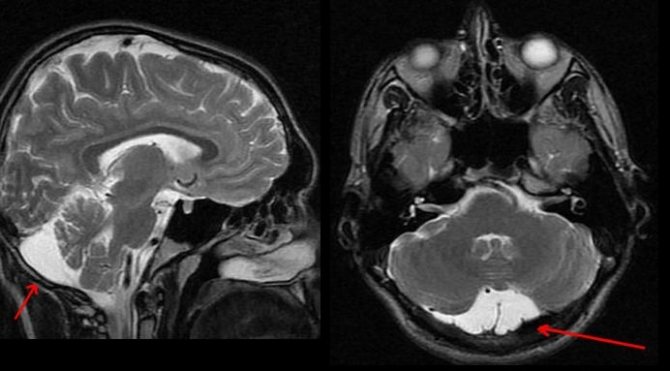

На сегодняшний день электроэнцефалограмма широко используется в практике врачей–неврологов, поскольку данный метод позволяет проводить диагностику эпилепсии, сосудистых, воспалительных и дегенеративных поражений головного мозга. Кроме того, ЭЭГ помогает выяснить конкретное положение опухолей, кист и травматических повреждений структур головного мозга.

Электроэнцефалограмма с раздражением пациента светом или звуком позволяет отличить истинные нарушения зрения и слуха от истерических, или их симуляции. ЭЭГ используется в реанимационных палатах для динамического наблюдения за состоянием больных, находящихся в коме. Пропадание признаков электрической активности мозга на ЭЭГ является признаком смерти человека.

Для регистрации ЭЭГ на голову малыша надевают шапочку, под которую врач помещает электроды. Кожа под электродами мочится водой или гелем. На уши накладываются два неактивных электрода. Затем зажимами–крокодильчиками электроды соединяются с проводами, подведенными к прибору – энцефалографу. Поскольку электрические токи очень малы, то всегда необходим усилитель, иначе активность мозга будет просто невозможно зарегистрировать. Именно небольшая сила токов и является залогом абсолютной безопасности и безвредности ЭЭГ даже для младенцев.

Чтобы начать исследование, следует положить голову ребенка ровно. Нельзя допускать наклона кпереди, поскольку это может вызвать появление артефактов, которые будут истолкованы неправильно. ЭЭГ младенцам снимают во время сна, который наступает после кормления. Перед снятием ЭЭГ вымойте голову ребенка.

Не кормите младенца перед выходом из дома, это делается непосредственно перед исследованием, чтобы малыш поел и уснул – ведь именно в это время снимается ЭЭГ. Для этого приготовьте смесь или сцедите грудное молоко в бутылочку, которую используйте в больнице. До 3 лет ЭЭГ снимают только в состоянии сна.

Обычно ЭЭГ записывается в виде фоновой кривой, а также проводятся пробы с открыванием и закрыванием глаз, гипервентиляцию (редкое и глубокое дыхание), фотостимуляцию. Эти пробы являются частью протокола ЭЭГ, и проводятся абсолютно всем – и взрослым, и детям. Иногда просят сжать пальцы в кулак, послушать различные звуки и т.д.

Открывание глаз позволяет оценить активность процессов торможения, а закрывание – возбуждения. Гипервентиляция может проводиться у детей после 3 лет в виде игры – например, предложить ребенку надуть воздушный шарик. Такие редкие и глубокие вдохи и выдохи продолжаются 2–3 минуты. Данный тест позволяет диагностировать скрытую эпилепсию, воспаление структур и оболочек мозга, опухоли, нарушение функций, переутомление и стресс.

На сегодняшний день стоимость снятия электроэнцефалограммы в государственных лечебно-профилактических учреждениях составляет от 400 до 1500 рублей. В частных медицинских клиниках стоимость электроэнцефалограммы может быть выше, что определяется ценовой политикой учреждения, квалификацией специалиста и другими факторами.

- Регистрация ЭЭГ во время эпилептического приступа позволяет зафиксировать высокоамплитудную пароксизмальную активность в виде пик-волн и острых волн

- Вне приступа судорожная готовность мозга может не проявляться, поэтому для провокации эпилептической активности используются различные пробы. Часто свидетельством пароксизмальной активности является наличие высоковольтных тета и дельта-волн

- Для длительной регистрации энцефалограммы головного мозга можно использовать ЭЭГ мониторинг или видео-ЭЭГ-мониторинг (регистрация электроэнцефалограммы и видеосъемка поведения пациента в течение 3-8 часов, иногда на протяжении суток) с последующей расшифровкой.

Кому назначают подобное исследование

ЭЭГ-видеомониторинг предназначен для диагностики заболеваний у пациентов с судорожными приступами, ребенка в неонатальном периоде, недоношенного ребенка. Метод показывает эпилептическую или неэпилептическую природу приступов, их тип (фокальные, генерализованные), специфические особенности, форму эпилепсии, локализацию приступов.

ЭЭГ-видеомониторинг назначается при:

- внезапно появившихся и ранее отсутствующих судорожных приступах;

- пароксизмальных состояниях, происхождение которых неизвестно;

- поведенческих и когнитивных расстройствах у детей, прогрессирующих со временем;

- подготовке к противосудорожной терапии или операции (при обнаружении анатомических причин эпилепсии), контроле терапии.

Другие причины для применения этого метода в неврологии: перед отменой АЭП, в условиях реанимации — установление вида комы и диагностика смерти мозга.

Обратиться к врачу рекомендуется при судорожных приступах неясного происхождения, расстройствах сознания (в том числе в период перед менструациями), обмороках, нарушениях сна, головных болях, головокружениях, задержке речи, снижении когнитивных функций.

Трактовка результатов

При проведении ЭЭГ выявляется несколько типов ритма биоэлектрической активности головного мозга. Их синхронность обеспечивается таламусом, структурой в подкорковой области центральной нервной системе. Выделяют четыре типа ритма: альфа, бета, дельта и тетра. Каждый из них имеет определенные свойства и возникает в определенных случаях.

Альфа активность

У взрослого человека альфа-ритм имеет частоту 8-14 Гц. У детей аналогичный параметр достигает к 9-10 годам. Альфа-ритм — основной тип активности головного мозга в состоянии бодрствования у здорового человека. Он возникает в спокойном состоянии с закрытыми глазами

Важное условие — отсутствие зрительной, звуковой стимуляции и активной мыслительной деятельности

О патологических изменениях альфа-ритма свидетельствуют следующие признаки:

- альфа-ритм выявляется в лобной коре больших полушарий для которой он не характерен;

- асимметричность ритма между полушариями превышает 40%;

- волны имеют различную длину и амплитуду;

- выраженный разброс в чистоте.

Указанные показатели свидетельствуют о патологии. Ею может быть инсульт ишемического или геморрагического характера, а также опухолевый очаг. Повышение частоты альфа-ритма характерно для черепно-мозговых травм.

Выявление низкочастотного альфа-ритма в детском возрасте свидетельствует о задержке психического развития или слабоумия. При исследовании биоэлектрической активности следует учитывать возрастные особенности поведения детей, так как их активная мыслительная деятельность может привести к изменениям в получаемых показателях.

Бета-ритм

Частота бета-ритма у здорового человека колеблется от 13 до 30 Гц. На фоне активной деятельности показатель ближе к верхней границы нормы. Амплитуда колебаний — 3-5 мкВ.

При сотрясении мозга частота колебаний увеличивается. При инфекционном поражении, например, энцефалите, воспалительный процесс приводит к появлению коротких веретен. Преобладание бета-ритма над другими типами активности может быть связано с приемом лекарственных препаратов.

В детском возрасте патологическая бета-активность имеет частоту 15-16 Гц при амплитуде 40-50 мкВ. Подобная картина наблюдается при отставании в психомоторном развитии, а также при функциональных нарушениях работы головного мозга.

Дельта- и тета-ритм

Дельта-активность фиксируется в период сна или при коматозном состоянии. При наличии опухолевых очагов в структурах центральной нервной системы, данный ритм характерен для нейронов, расположенных на границе с ними. В редких случаях дельта-активность выявляется у детей до 5 лет.

Тета-ритм имеет частоту 4-8 Гц и связан с активностью гиппокампа. В независимости от возраста, обнаруживается только в период сна. Выраженная тета-активность наблюдается у пациентов со злокачественными опухолями головного мозга или на фоне нарушений кровоснабжения.

При расшифровке заключения специалист может указать на появление пароксизмальной активности. Это изменения в биоэлектрической активности головного мозга в сторону увеличения амплитуды волн. Пароксизмы характерны для различных форм эпилепсии, а также для ряда других заболеваний: невроз, приобретенное слабоумие, опухолевые очаги и др. В детском возрасте пароксизмальная активность может фиксироваться у здоровых детей. При этом врачу необходимо исключить патологические процессы в ткани головного мозга.

Пароксизмальная активность возникает на фоне изменения альфа-ритма. На электроэнцефалограмме пароксизмы имеют вид заостренных вспышек, чередующихся с медленными волнами. Возможно появление череды остроконечных пиков, следующих друг за другом.

Выявлением пароксизмальной активности требует дополнительной консультации у невролога и терапевта. Возможно проведение электроэнцефалографии с видеомониторингом и других разновидностей процедуры.

Проведение электроэнцефалографии с компьютерной обработкой результатов позволяет оценить работу головного мозга и выявить патологические отклонения. Ни в коем случае не стоит самостоятельно расшифровывать полученные результаты. Это может стать причиной постановки неправильного диагноза и привести к неэффективному лечению.

Что такое видеомониторинг БЭА головного мозга?

ЭЭГ-видеомониторинг – это продолжительная запись активности головного мозга. Точного времени для такой методики не установлено, поэтому она может длиться часами. Сколько понадобится времени на изучение той или иной патологии, решают лечащий врач и специалист диагностического кабинета, руководствуясь характеристиками каждого конкретного случая. Иногда даже назначается суточное наблюдение, способное показать все возможные отклонения нейронной деятельности.

Видеомониторинг ЭЭГ проводится при необходимости:

- отследить тревожащие больного состояния и выяснить их природу;

- сделать продолжительную ЭЭГ, если стандартная запись не показала изменений;

- получить полномасштабную электроэнцефалограмму – при бодрствовании и сне.

Длительный мониторинг существенно повышает вероятность выявления патологических признаков по сравнению со стандартной ЭЭГ. Свою роль здесь играет не только фактор времени, но и возможность для пациента находиться в привычных для себя условиях, а также совершать свои обыденные действия. Общение с родственниками, чтение, просмотр телевизора, сон и другие причины могут приводить к возникновению приступов и регистрироваться на камеру, позволяя врачу их досконально изучить.

Является ли сон обязательным условием для видеомониторинга ЭЭГ?

В более простых и понятных случаях достаточно короткой записи ЭЭГ, проведенной в режиме бодрствования. К примеру, если близких родственников ребенка тревожат его конкретные состояния во время бодрствования (тики) и именно их удалось зарегистрировать при видеомониторинге, то исследование не обязательно проводить во сне. С другой стороны, во время сна можно обнаружить состояния малыша, о которых его семья пока не имеют представления.

Принцип проведения ЭЭГ видеомониторинга

Принцип проведения ЭЭГ видеомониторинга

Поэтому квалифицированный невролог должен заранее осветить эти тонкости и пациентам, и родственникам, и персоналу диагностического кабинета. На вопрос о том, какой видеомониторинг «лучше», однозначный ответ – ночной. Так как он, по обыкновению, более длительный и содержит запись сна. Днем же заснуть получается не у всех – не только у взрослых, но и у детей, а продолжительность дневной диагностики в зависимости от лаборатории составляет 2 – 4 – 6 часов.

Подробнее о проведении ЭЭГ ребенку можно прочитать в этой статье. Конечно, врач при выборе вида ЭЭГ-мониторинга будет опираться на симптоматику. Если определенные события беспокоят в дневное время, то процедура будет назначена на день, а если в ночное, то, соответственно, ночью. Не стоит забывать о том, что многочасовое обследование в изолированном помещении довольно утомительно, особенно для маленьких пациентов.

К тому же ночной видеомониторинг – более дорогостоящая процедура, а в государственных учреждениях, где ее делают бесплатно, огромные очереди. Поэтому если основные вопросы удается решить при получении записи и фото, сделанных днем, то не стоит подвергать пациентов лишним тратам и мучительным манипуляциям.

При определенных формах эпилепсии патологии на ЭЭГ определяются только при ночном типе исследований. Мониторинг во время сна дает возможность выявить эпилептическую активность даже у тех пациентов, у которых в дневное время при применении функциональных проб обнаружить ее не удалось.

К какому врачу обращаться на консультацию с заключением ЭЭГ?

Расшифровка ЭЭГ помогает в диагностике многих заболеваний, однако для постановки правильного диагноза важнее всего внимательный осмотр пациента врачом-неврологом (эпилептологом), анализ имеющихся жалоб, клиники, данных МРТ, КТ и других исследований. Заключение ЭЭГ имеет смысл только с учетом вышеперечисленных обследований и индивидуальных особенностей (имеющихся проблем) данного конкретного человека.

При этом запись на консультацию врача эпилептолога с результатами ЭЭГ будет наилучшим выбором, ведь этот специалист лучше разбирается в расшифровке энцефалограммы и сможет разграничить изменения. встречающиеся при эпилепсии от других схожих расстройств (ВСД, простые обмороки, болезни сердца и т.п.).

Если необходимо назначение противосудорожных препаратов и коррекция их приема в динамике, врач-эпилептолог также сможет подобрать наилучшую комбинацию эффективных лекарственных средств для данного конкретного пациента с учетом возраста, общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Если такого специалиста в вашем городе нет, обращайтесь на консультацию детского или взрослого невролога.